ショッピングより、建物ウォッチング。

東京の風景は、どんどん変わる。

カフェもレストランもブティックも美術館も、あっという間に消滅してしまう。いつも工事中だ。今度は何ができるんだろう?以前ここには何があったんだっけ?そんなことを考えることすら面倒になってくる。そのうち、多くを期待しないようになった。万が一愛着をもってしまったりしたら、裏切られたときに、悲しすぎるから。

表参道から根津美術館に向かう「みゆき通り」に、6月7日、プラダ青山店がオープンした。この建物は、建設中のときから面白かったし、既に記憶に残る建物となってしまった。周囲の建物に特別な思い入れをもたないようにしている私がそんなふうに思うのだから、世界中の人々がわざわざ見学に来たっておかしくない。

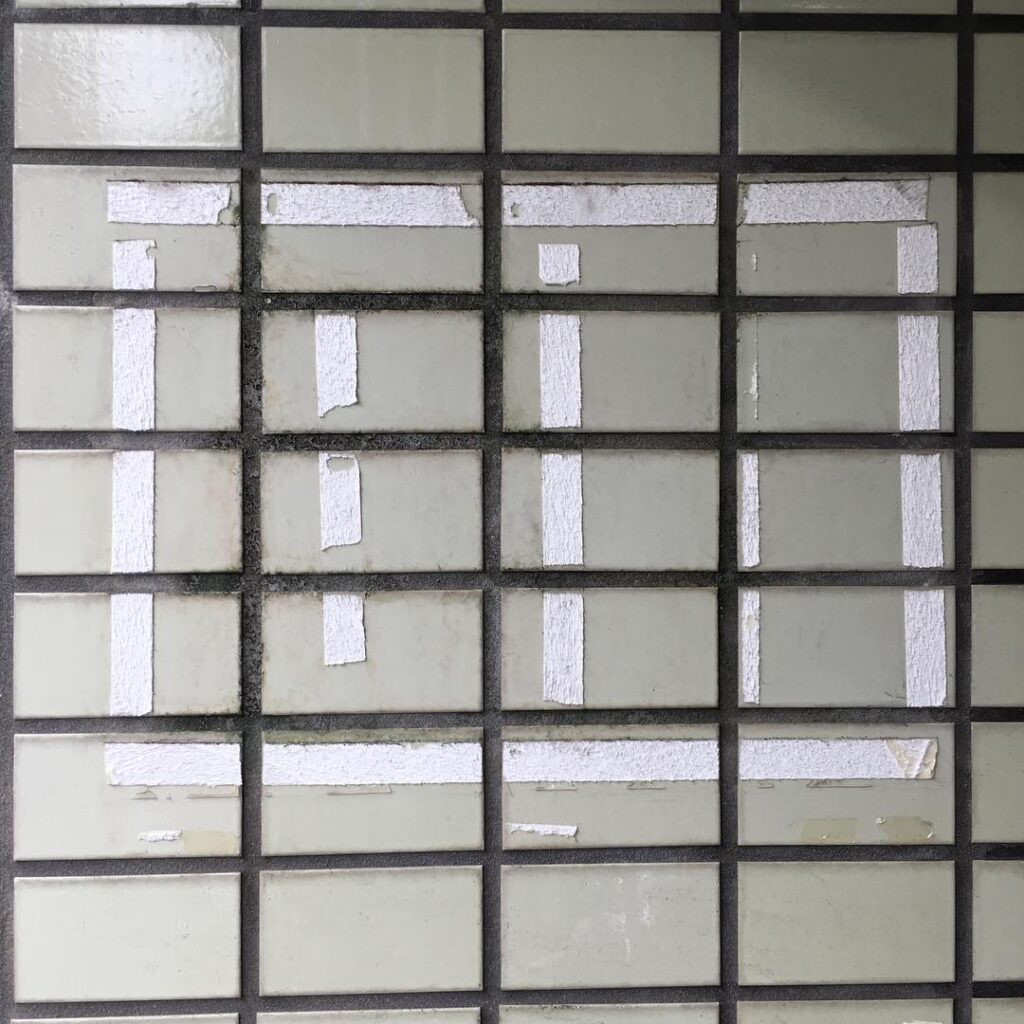

クリスタルのように透明で尖っているから?全体を覆うひし形の格子から中の様子がゆがんで見えるから?単に意表をついた建物だから?ひとついえるのは、ブランドショップにありがちな権威的な匂いが感じられないこと。四角四面な重厚さ、威圧感、閉鎖性の対極にある軽やかさを建物全体で実現してしまった。外壁なしに「インテリアのみ」で成立しているような印象だ。

この店で、今のところ最も売れている商品は、地下1階の写真集コーナーにあるこの本である。

というのは私の勝手な想像だが、設計を担当したスイスの建築事務所、ヘルツォーク&ド・ムーロンによる写真とドローイング集は、実際の建物よりも面白い。「プラダ青山東京」のプロジェクトがどのように進行したのか、その紆余曲折の経緯が赤裸々に書かれており、日本語訳も付いている。

建設予定地を見た彼らはこう思う。

「付近は多種多様な建物が共存していたので、周囲の環境に合うような建物を建てる必要性からわれわれは全く解放された」

「空き地は全くなかった。ありとあらゆる土地が角から角まで利用されていた」

そして、高くてスリムな目立つ建物にしたいと漠然と思う。

「付近の建物のような、ずんぐりとしゃがんだ格好で街にちょこんとすわっている感じのものは建てたくはなかった」・・・

この本には「プラダ青山東京」に関するあらゆるアイディアが詰まっており、当初のピュアな発想の断片が、どのように具現化したのかを見届けることができる。このプロセスこそが建築の面白さであるならば、完成した建物を見ることの面白さはその何分の一でしかない。

建物の中は実践的な売り場であるから、スタッフにとって使い勝手はいいのかなとか、白い壁やじゅうたんの汚れ対策は大変だろうなとか、建物全体にたちこめる独特の匂いが気になったりしてしまうのだ。まあ、それ以前に、商品に目を奪われてしまうわけだけど―

外の広場に出ると、プラダのロゴ入り紙袋を持った私に、フジテレビのクルーが声をかけてきた。プラダフリークを撮影しようという魂胆らしいが、私のお買い物はこの本だけ。しかも、彼らにとって都合の悪いことには、プラダ製品を1点も身につけていない。

どうして私に?と思って周囲を見回すと、紙袋を手に建物から出てくる人は、とっても少ないのであった。

2003-06-17